はじめに

査読あり雑誌『科学史研究』310号(2024年)、182-191頁に、

[研究ノート]「『日本暦日原典』による明治改暦に関する通説の再検討」 (以下<再検討>と略記)

が掲載されたことにともない、これまでの明治改暦通説再検討経緯を本記事にて要約しておく。

関連ブログ記事

これまでの通説

『明治改暦』126-128頁

形式的にはこの改暦は太政官権大外史塚本明毅(一八三三–一八八五)の建議によって行われたことになっている。<中略>

塚本の建議と詔書を対照してみると、その主旨が同一であるばかりでなく、建議の文によって詔書が成立していることが明白である。

時期的にも建議によって改暦の話が決定されたわけではなく、詔書の渙発にあたり、手続きとして建議が求められ、建議の文言がそのまま詔書の案文として採用された。

「そのまま」ではなかった

『日本暦日原典』544頁

この詔書の文章は,のちに三正綜覧の編さんに携わった権大外史・塚本明毅の建議書を参考にしていることは直ちにわかる。

そしてその建議書はまた,<中略>吉雄南皐(1787~1843)の「遠西観象図説」を援用(<再検討>注6)していることが看取される。

殊に7000年に1日の差という間違いは,吉雄の計算違いがそのまま使われている(<再検討>注7)。<中略>

この詔書では400年に3回閏年を除くというグレゴリオ暦の特徴が脱落していた。

そのためこのままでは,1900年(明治33年)が閏年になってしまうので,明治31年の勅令第90号が必要となってくる(<再検討>注9)。

第1文以外は、ふたつ目の中略部を含め全て誤り

通説の再検討

前提情報

- 塚本明毅の認識していた(平均回帰年に相当する)太陽年は365日5時間48分45秒(『筆算訓蒙』,<再検討>注12,13)であり『遠西觀象圖説』の太陽年365日時間48分54秒±6秒(<円環年>15頁)とは異なる。よって、「塚本明毅が『遠西觀象圖説』をそのまま援用した」とは言えない(<再検討>183頁、<2024-09-13>)。また、前者とグレゴリオ年(365日5時間49分12秒)の差が3200年に1日であることは暗算で計算可能である(<再検討>注16)。

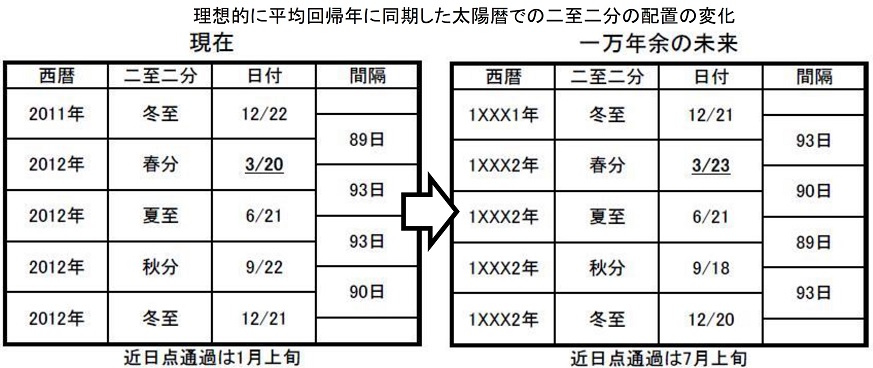

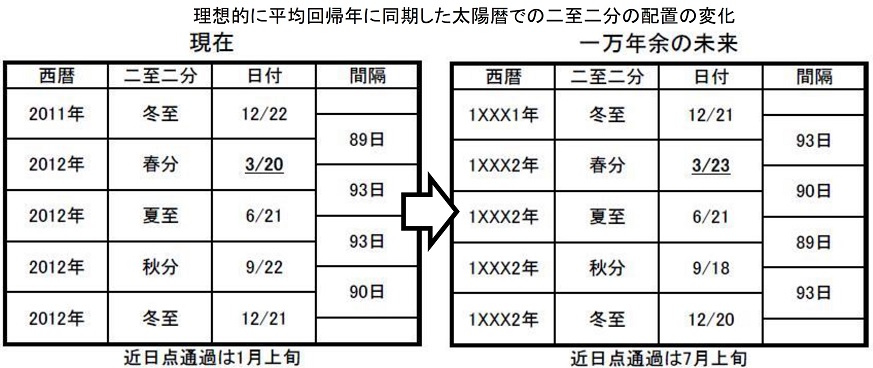

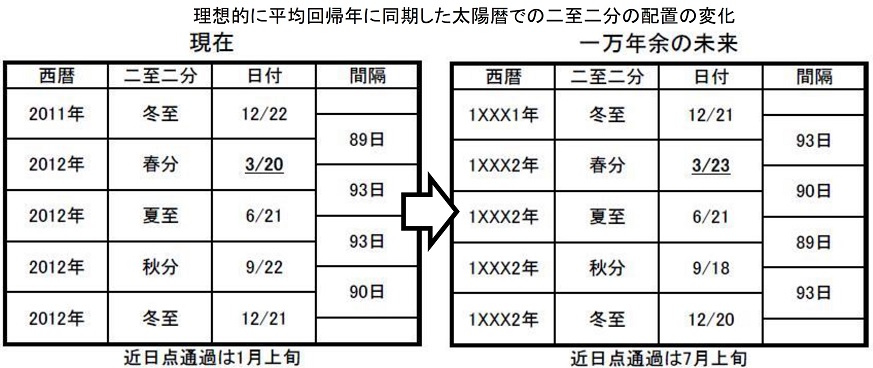

- ユリウス暦からグレゴリオ暦への改暦は、西暦325年開催の第1回ニケーア公会議後の時の経過によってズレてしまった春分の日付が同会議の決定通り3月21日になるように日付を10日とばし(<2018-09-2>)、以後、ズレが蓄積しないように閏日を400年あたり3日減らしたもの。後者には残差があり、残差によるズレの蓄積ペースは、1年あたり(平均回帰年ではなく)春分回帰年とグレゴリオ年の長さの差になる(<2011-10-23>)。これは19世紀半ばにおいては実際「約七千年あたり一日」であった。(<再検討>注47,<円環年>14頁)

- 明治改暦時に塚本の建議とは別に提案された「市川斎宮の改暦案」には明治2年6月付版と『法規分類大全』収録の明治5年11月付版があることは以前から知られていたが、<再検討>で両者に有意な差分があることが新たに指摘された。すなわち前者は400年97閏の太陽暦の誤差を4000年に1日餘としその理由を説明しており、また閏日を原則子辰申年に置くとするのに対して、後者は同誤差を8000年に1日餘とし(<懸案>第3章)、また置閏法に関するアルゴリズムベースの説明を欠いている。(<再検討>185頁,<差分>(1))

明治5年11月の改暦経緯

「改暦ノ儀ニ付御達」で明治5年11月の改暦経緯を確認したところ次のことが判った。(<再検討>186-187頁,<差分>(2))

- 塚本の建議は、既発表の明治6年太陰太陽暦版頒暦を差し替える太陽暦版頒暦のサンプルと対になる差替え理由説明用前文として、11月3日に陸軍省を含む関係部局に回覧された。

- 11月5日に陸軍省から太政官正院に提出された「市川斎宮の改暦案」原文は記録として残されておらず、同日提出された版は明治5年11月付版よりも明治2年6月付版に近い内容と推定される(<懸案>第4章)。

- 最終的な「改暦の詔書」では、塚本の建議の太陰太陽暦に対する太陽暦の優秀性を主張する文脈に「最モ精密ニシテ」という文言が追加されている。

(文言「「最モ」は、直接的には「改暦の詔書」起草に際して太陰太陽暦(天保暦)と太陽暦(グレゴリオ暦)の誤差をレビューしたことを報告する意味がある)

つまり、「改暦の詔書」起草者は、

- (1) 400年97閏の太陽暦の誤差が平均回帰年を基準として4000年に1日餘であることを理解し、

- (2) 閏日を原則子辰申年に置くとするアルゴリズムベースの案文を知った上で、

「改暦の詔書」を今日に伝わる文面で確定させた。

| 版 | 塚本明毅 | 市川斎宮 |

| 最初(1) | 七千年 | 四千年(理由付き) |

| 最初(2) | 四歳每 | 原則子年辰年申年 |

| 最終(1) | 最モ精密ニシテ(追記)七千年 | 八千年(変更)(理由なし) |

| 最終(2) | 四歳每(ママ) | 子年辰年申年(削除) |

「改暦の詔書」で採用を見送った「子年辰年申年」と採用した「四歳每ニ一日」の違いはなにか?(<補足>4.1節)

ポイントは2点

- (1) 誤差評価の基準として平均回帰年ではなく春分回帰年を用いることで、“太陰太陽暦(天保暦)の誤差≒太陽暦(グレゴリオ暦)の誤差”とし、誤差で太陽暦が太陰太陽暦に劣ると反論されないようした。

その経緯を、太陽暦(グレゴリオ暦)についての「最モ精密(ナル暦ノヒトツ)ニシテ」という文言の追加で念押しして示した。

ただし、<再検討>187頁1行目に「必然か偶然かは措いて」と記したとおり、塚本明毅の回帰年に対する理解の深さの確認は、今後の研究課題として残っている(<懸案>第2章,<2023-04-22>)。

- (2) 塚本の建議は頒暦のサンプルと対になっており、頒暦を用いた「周知統制するのは翌年の暦。翌々年以降の暦には言質を与えない」という暦の政治システム(※)に則ったものとなっている。

そのため、将来を拘束する「子年辰年申年」というアルゴリズムベースの言質をあえて避け、どの年が閏年になるかに具体的に手掛かりを与えない「四歳每ニ一日」という記述を「改暦の詔書」でも維持した。

- なお、明治改暦より前の全ての改暦において、暦作成のアルゴリズムの内容は外に布告されるものではなかった。明治改暦のみ例外であるべきとする立論があるとすれば逆に論証が必要である。

- 同立論が成立するならば、「キリスト教禁教に鑑み西暦の使用を避けた(下村説<再検討>注49)」/「置閏法の100年毎の例外の扱いが未決定(青木説<再検討>注50)」の前提条件が消滅した後の明治6(1873)年太政官布告第258号または第344号に併せるなどして明治31(1898)年勅令第90号相当の布告がなされたはずだが、実際には布告されなかった。(<再検討>187頁)

※キーワード:「深層構造」と「表層構造」(<紹介>補論)

明治改暦はグレゴリオ暦への改暦

- 明治5年太政官布告第337号単独

「改暦の詔書」はアルゴリズムベースの言質をあえて避けて、どの年が閏年になるかに具体的に手掛かりを与えない「四歳每ニ一日」「七千年ノ後僅ニ一日」という記述のみ。

“アルゴリズムに不備がある”という指摘は、例外を省いて「子年辰年申年を閏年とする」と書いてあった場合に成立する藁人形指摘で、そもそも「改暦の詔書」にはアルゴリズムの記述自体がない(<再検討>注57)。

(特に、本布告単独では明治33(1900)年の平閏が不定であることに注意)

- 明治5(1872)年太政官布告第337号および明治6(1873)年太政官布告第258号第344号の3布告セット

この3布告セットで下記の通り置閏法がグレゴリオ暦と同一であることが確認できるので、法律論として当初からグレゴリオ暦への改暦であったとみなせる。(<再検討>注53,<紹介>第3章,<補足>第5章,<2023-04-3>,<2024-11-14>)

- 明治6年太政官布告第344号 紀元節や神武天皇祭の日付を列挙

- (A) 紀元節 皇紀元年(辛酉年)正月庚辰に由来 太陽暦 2月11日

- (B) 神武天皇祭 皇紀76年(丙子年)三月甲辰に由来 太陽暦 4月 3日

(A)は2月末日より前で(B)は2月末日より後なので、(A)と(B)の間には2月末日が76(=19×4)回。ところが両者の干支から計算すると閏日は18日。

よって、明治5年太政官布告第337号が太陰太陽暦に対する太陽暦の優秀性を主張するため言い切った「四歳每ニ一日」は、正しくは「凡ソ四歳每ニ一日」と解される(後の布告が前の布告を上書き)。

また、この区間に皇紀が100で割り切れる年はないので置閏の例外が皇紀を基準に配置されているわけでもないことも判る。

- 明治6年太政官布告第258号 太陽暦で日付が7月24日以降となる歴代天皇祭の日付を列挙

連続する15世紀分の置閏パターンが具体的に確認でき、置閏の例外年が西暦が100で割り切れる年にあることも判る。

- 再度 明治5年太政官布告第337号 七千年ノ後僅ニ一日

「七千年ノ後僅ニ一日」という誤差を除いていないことから、数千年に1回の置閏調整のような独自改良が想定されないことが判る。

- 「このままでは,1900年(明治33年)が閏年になってしまう」という指摘は、典拠を明治5年太政官布告第337号単独とすれば平閏不定、典拠を3布告セットとすれば平年となることから、論理的・法律的に誤りである(<再検討>188頁)。また、旧来のシステム(※)では次項の類のアルゴリズム定義は公布する必要はなかった。

明治31(1898)年勅令第90号

「閏年ニ關スル件」に「明治三十三年ハ閏年ナリト思惟スル者多カルヘシ」とあることからは提案者自身は「思惟スル者」には含まれないと判る。

もし、立法提案者の文言が「ト思惟スル者多カルヘシ」を欠いたものであったなら、立法前は法理上1900年が閏年と規定されていたと立法提案者自身が認識していたことになる。

つまり、明治改暦は法理上「グレゴリオ暦」でない暦法への改暦で、改暦後それまでずっと「グレゴリオ暦」ではなかったということだ。

これは前項のとおり誤った解釈である(<再検討>188頁)。公式見解「明治三十三年ハ閏年ナリト思惟スル者多カルヘシ」の「ト思惟スル者多カルヘシ」を“脱落”させると伝言ゲームが発生する。

なお、置閏の計算に、皇紀-660 を用いていることから、勅令が特段に西暦を避けていないことが判る。避けるつもりがあれば 皇紀-260 を用いればよいからだ(<2017-02-12>)。

参考文献

- 『明治改暦』:岡田芳朗『明治改暦―「時」の文明開化』大修館書店、1994年。同書は1999年5月1日付『産経新聞』特集で〈21世紀へ残す本残る本〉の一冊に選ばれている。

- 『日本暦日原典』:内田正男『日本暦日原典』雄山閣、初版1975年、第四版1992年

- 『筆算訓蒙』:塚本明毅『筆算訓蒙』沼津学校、1869年

- 『遠西觀象圖説』:吉雄俊蔵『理學入式遠西觀象圖説』東壁堂、1823年、中巻

- <再検討>:須賀隆「『日本暦日原典』による明治改暦に関する通説の再検討」『科学史研究』310号(2024年)、182-191頁

- <差分>:須賀隆編「市川斎宮「暦法議案」「建白書」差分および明治改暦布告」、2021年

- <紹介>:須賀隆「市川斎宮の改暦案の紹介」『日本暦学会』29号(2022年)、1–7頁

- <円環年>:須賀隆「『遠西觀象圖説』と「円環年」」『日本暦学会』30号(2023年)、14–17頁

- <補足>:須賀隆「「『日本暦日原典』による明治改暦に関する通説の再検討」への補足」、2024年

- <懸案>:須賀隆「「『日本暦日原典』による明治改暦に関する通説の再検討」の懸案」『日本暦学会』32号(2025年)、1–7頁

- 1.最初に―Preface(本稿の位置づけ)

- 2.「春分回帰年」理解の懸案(塚本明毅と『遠西観象圖説』―「再検討」注7にいう第1の“不備”)

- 3.「建白書」根拠不記載の懸案(「四千年」と「八千年」―「再検討」注7にいう第1の“不備”)

- 4.「建白書」来歴の懸案(「子年辰年申年」と「四歳每ニ一日」―「再検討」注9にいう第2の“不備”)

- 5.「明治6年太陽暦」の懸案(「天保壬寅元暦」と「英国暦」―「太陽年」)

- 6.「時割」の懸案(「九ツ」と「子・午」―第3の“不備”、および「字」と「時」)

- 7.最後に―Conclusion(契機の分析と総括)